|

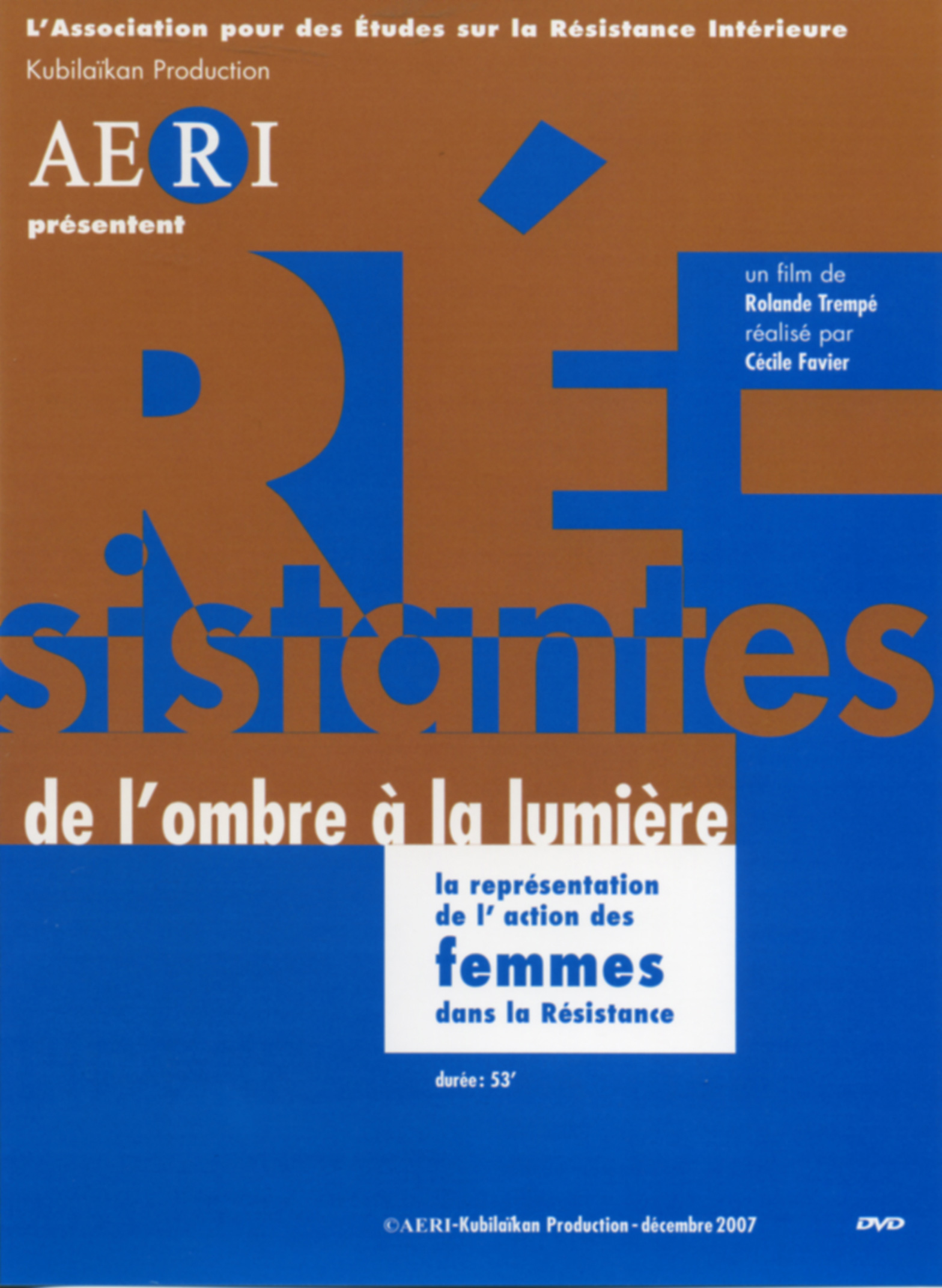

Résistantes de l’ombre

à la lumière |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Depuis fort longtemps, Rolande Trempé, ancienne résistante et professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Toulouse, est frappée par le manque de reconnaissance de la Résistance des femmes. Qu’il s’agisse de commémorations officielles auxquelles elle est conviée comme ancienne résistante, ou des colloques d’historiens auxquels elle participe pour raisons professionnelles, l’action des femmes est toujours minorée, sous-estimée, leur action ravalée à un «rôle auxiliaire», toujours subordonnée à la direction masculine de tel ou tel groupe...

Rita Thalmann, historienne, s’émut,

comme Rolande Trempé, de cette situation, lors du colloque

consacré en 1992, à Besançon, au rôle

des étrangers dans la Résistance. Elle souhaite alors,

elle aussi, que l’on rende justice à celles qui dirent

«non» à la collaboration, à l’attentisme,

et «oui» à l’engagement militant pour reconquérir

les libertés et la dignité perdues, même au

péril de leur vie. La publication et la lecture de deux ouvrages conforte les intentions de Rolande Trempé : « Les oubliées de l’histoire », selon l’expression d’Albert Oriol-Maloire (terme utilisé déjà par Rita Thalmann), auteur d’un livre écrit en leur mémoire, Les Femmes en guerre (1995) et, surtout, Chemins de dames dans la résistance bourguignonne, par Jeanne Gillot-Voisin (1999). Son désir de réagir contre ces faits

est renforcé par les enquêtes entreprises à

la suite des deux sujets d’études mis au Concours national

de la Résistance et de la Déportation : Enfin, historienne de la mine et des mineurs, elle

est conduite à s’étonner de la faible place

reconnue officiellement au rôle des femmes, par cette corporation

qui occupe une place importante dans la Résistance. Il était temps de reconnaître enfin le rôle des femmes. Cela entraîna le syndicat des mineurs et ses alliés à organiser une série de réunions commémoratives, au cours de l’année 2001, à consacrer une journée entière au rôle des femmes dans les luttes engagées par les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais et à faire une place enfin sur la plaque commémorative à Emilienne Mopty, exécutée à Cologne, le 18 janvier 1943. Pourquoi le rôle et la place des femmes est-il

ainsi minoré, sinon parfois totalement méconnu ? Cela

tient à des causes multiples qu’il n’y a pas

lieu d’examiner ici en détail. Cette conception restrictive (2) va peu à

peu être contestée et la notion de Résistance

s’élargir pour englober tous les aspects du combat

(armé et non armé, civil et militaire) dirigé

contre les Allemands (sur le territoire français et dans

la France d’outremer) pour préparer la défaite

des occupants, ouvrir la voie de la Libération et reconquérir

les libertés perdues. Mais la représentation des activités

féminines marque encore un net retard par rapport à

la multiplication des monuments et des lieux de mémoire consacrés

aux hommes. (1) Sur les 1.059 Croix de la Libération, 5 ont été remises à des villes ou communes, 18 à des unités militaires, 1.036 à des personnes physiques, parmi lesquelles 6 femmes : Laure Diebold, Bertie Albrecht, Emilienne Evrard, Maria Hackin, Marcelle Henri, Simone Michel-Lévy. (2) Les femmes ne sont que 10% parmi les médaillés

de la Résistance et la même proportion parmi les Combattants

volontaires de la Résistance (source : Sylvie Chaperon, «

Les Récompenses des résistantes », in 1939 –1945

: combats de femmes, Françaises et Allemandes, les oubliées

de la guerre, Ed. Autrement, septembre 2001 ». Le DVD e est en vente dans notre boutique en ligne.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||